|

| 1997年12月1日〜9日 日動画廊での個展開催に寄せて |

| 日動画廊社長 長谷川徳七 様 |

黄憲さんが日動画廊で、はじめての個展を開かれることなりました。1982年、第17回昭和会展招待以来、しばしば同展に招待されている二紀会の中堅画家です。40代もなかば、もっとも働き盛りで、その古典主義的作風による裸婦は注目を集めています。

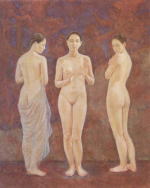

二紀会に初入選のころは窓辺の少女像を主題としたものが多かったのですが、90年代からモティーフを裸婦にとるようになり94年、第48回二紀展では「クピドの苦難」で同人賞を受け、裸婦の画家として評価を定着、ことし第51回二紀展「祈り」は裸婦三様の表現で高い評価を受けました。

裸婦は画家にとり永遠の課題です。しかし、鑑賞に十分に耐えうる裸婦像を描ける画家は、多くはありません。黄さんの裸婦は自身の美意識の結晶であり、精緻な技術に支えられ築きあげられた絵肌は象牙のように美しく、まことに品位が高いものです。それは黄さんの日ごろの修練から生まれたものでしょう。

今回は裸婦の大作のほかに着衣の婦人像、風景などの新作30余点です。じっくりと鑑賞していただきたいと存じます。私どもは、この発表をひとつのステップとして、さらなる黄さんの画業の発展を祈念してやみません。 |

|

| 含羞の美学−黄憲さんの人と作品(1997年日動画廊での個展開催に寄せて) |

| 美術評論家 安井収蔵 様 |

黄憲さんの作品で強く印象に残っているひとつに「窓・コインのクイーン」(1989年、第43回二紀展、100号変形)があります。床の上に正座、両手を軽く重ねた少女像です。ロフトを思わせるような部屋の壁には洋窓があり、その向うには白い雲が流れていく室内の少女座像といった作品。窓からの柔らかな光が白いブラウス姿を照らした逆光線、床には手提げの紙袋、リンゴがひとつ、茶色っぽいスカートの前にはカードがおかれています。午後の、のびやかな光、そこに照らし出された端正な面もちの少女の顔。静謐な室内。「ボチチェルリやフェルメールに憧れた」という黄さんの世界がそこにあります。決して写真のような精密描写ではありませんが、油彩画の古典的な技法を十分に知悉した力量がわかります。そしてなにより禁欲的な清潔感があり、さわやかな抒情につつまれています。これが黄さんの特質というものでしょう。

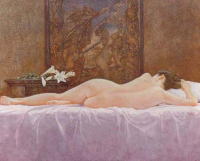

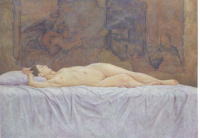

そして、第48回二紀展(1994年)同人賞受賞「クピドの苦難」(100号F)も忘れることができません。背を向けて横たわる裸婦、壁には愛の射手キューピットのタペストリー、サイドテーブルには純白の百合の花。天井から静かに光が降り部屋全体を包むといった風情ですが、私は思わずローマ、ボルゲーゼ美術館、カノーバ作「パオリーナ・ボナパルト」の大理石横臥像を思い出しました。カノーバは18世紀古典主義の彫刻家、パオリーナはナポレオンの妹です。月の光の中、ロウソクの灯りで制作したという伝説があります。気高い横顔、美しい姿態、なによりも溜息が出るのはマットの皺の質感をとらえたみごとな表現です。黄さんの裸婦は、こういう言いまわしが適当かどうかわかりませんが禁欲的な気高いエロティシズムがあり、その敷布の皺もカノーバを思い出させるものです。黄さんの作品は古典主義といわれて当然のことでしょう。

黄さんは1951年、島根県益田市に生まれ幼稚園のころから「お隣りのお兄ちゃん」と呼んでいた武蔵野美大の画学生から、お絵描きを教えてもらったといいます。のちにその青年は二紀会の先輩、佐々木信平氏と同期の友人とわかり、自身も武蔵野美大に進むことになります。小学校二年のころ、京都に移り住み、そこで、当時画学生であった京都市立芸大教授、舞原克典氏から、さらに磨きをかける手ほどきを受けました。一種の英才教育でもあったわけです。高校を卒業するまで舞原氏からは「絵の具の質からパレットの上での並べ方も最上…」を教えてもらったといいます。もう、お絵描きではありません。プロの画家をめざしての修行で、アカデミックな油彩画技法と写実など古典主義を学んだわけで、そのきびしさが今日をつくりあげたのでしょう。一浪の末、目指す武蔵野美大に入学しました。横地康国、森芳雄、麻生三郎、中間冊夫、須田寿氏らが当時の同大の教授でした。

「クピドの苦難」

人間は誰しも目標を持たないと生きて行かれません。大学に入ることが唯一のもくてきであった青年黄さんは入学と同時に目標を失い、可もなく不可もない5年間の大学生活を送ったといいます。卒業制作はパレット・ナイフで描いたをいうよりも刻みつけたような茶系統の裸婦でした。茶系統と裸婦という主題は今日も変わっておりませんが、卒業と同時に京都に戻り、こんどは「人生の何たるか」に大きな悩みを持ち、考えれば考えるほど落ち込んでしまいました。「肉体と精神との合一というか、肉体的にも精神的にもきちんとしたかった」ことからヨガや断食、禅などの道場に入り、また、放浪の生活もありました。結局「このままではなにもできない人間になってしまう」と情熱を失っていた油絵にしがみつき、遮二無二描きつづけました。卒業から1980年の二紀展初入選まで、わずか4、5年でしたが、いま考えてみるとこの時代の精神的な修業が、黄さんのいまの作品をつくりあげたのでした。

前述、禁欲的という言葉をつかいましたが、この己を抑制するという精神的な忍耐は、ヨガや禅の探求からくるものであり清潔感に支えられたものでしょう。絵肌の堅牢さは僧房の面壁にも似て黄さんの情念が塗りこめられています。こうした黄さんの作品の特質は精神的な葛藤を克服して生まれたものです。二紀展初入選「予兆」(120号F)は、3人の少女が黄昏の光を索めて、ビルの屋上から街を眺めるといった光景です。「あれは精神的な落ち込みから脱出して生への渇望といった気持ちから描いたものです」と当時をふりかえっています。今日ほどの絵肌のきめのこまかさはありませんが堅牢です。モデルとなったのは、そのころ移ったばかりの東京、高田馬場近くのマンションにあったバレエ教室に通う少女でした。その少女は、ひきつづき作品のモデルとなり登場しますが伏目顔であるところが、何とも思索的です。このモデルは、はじめにふれた「窓・コインのクイーン」へとつながっていきます。モデルにもめぐまれていました。

黄さんの構図法は、きわめて端正です。「窓・コインのクイーン」は左右に均衡をとるように正座した少女、「クピドの苦難」も明、暗、それを二分するように横臥する裸婦。さらに昨年の二紀展「目をさませと呼ぶ声が聞こえる」(150号F)に至ってはベッドに横たわる裸婦と画面中央の裸婦は、まるで上下左右に四等分するような特異な構図です。壁にかかっているタペストリーも左右等間隔。強いていえば左サイドテーブルの赤い花と右の白い枕が対蹠的に変化をつけているだけです。その左右対蹠は1980年代の少女二人像以来かわっておりません。一人の場合は中心、中央に配するといったゆるぎない安定で支えられています。おおかたの画家はものとものとの均衡をくずし、色彩の量などでバランスを図ろうとしますが、そういった点について黄さんは自身の左右均衡画論から妥協しません。

「祈りへ」

11月も近い晩秋の午後、東京杉並区清水に黄さんの画室をたずねました。玄関の金網の中に、まだらのウサギが1ぴき、なんともこの画家らしい風景でした。天井の高い画室には制作中の作品が所狭しとばかりに並べられ、テレピン油の強い匂いの中、バッハの「マタイ受難曲」が流れています。「目をさませと呼ぶ声が聞こえる」といった題名の作品があるように、この旋律の中から作品が生まれてくるわけです。ことし第51回二紀展の「祈り」(150号)でもわかるように、なにか宗教的な真理への指向がみられてなりません。「祈り」は横たわる、立つ、うずくまる三様三態の裸婦像で黄さんの裸婦の構図が集約されています。背景にはヨーロッパ中世ふうのタペストリーがあり「祈り」というにふさわしい静寂と神々しさがあります。

なぜ裸婦なのか−−人体美は人類の美術五千年の歴史を持ち、それぞれの時代の美意識によって表現されてきました。裸婦の表現は美術史そのもので、世俗が否定されたヨーロッパ中世ですら聖母の姿を借り継承されてきました。画学生を志す初心者、すでに名を遂げた大家、巨匠といわれる画家にとり、人体美は永遠の課題です。人体デッサンは、そのスタート・ラインであり終生、究極のライフ・ワークで終わりがありません。それは人体美、とりわけ裸婦の姿の中に森羅万象の事物の形が存在しているからだといわれます。では、黄さんにとり裸婦とは何でしょうか−−単に森羅万象の事物の形を探求しているものではありません。ひとくちにいえば裸婦美の普遍性の中から、人間存在の真理ともいえる理想的な美意識を探求し創造しようというところにあります。ですから必ずしも写真のようなアカデミックな写実ではありません。自身の考えによって、かなり歪曲された形の裸婦が描かれています。

私は黄さんの作品から「はじらいの美学」「含羞の美意識」を感じます。はじらいといった思想や行動は、そのままでは芸術性を持つものではありません。はじらいは人間の意識が高度になればなるほど増幅される感情で、人間にのみ許された特技でしょう。その思想と行動は、そのままでは芸術性を持つものではありません。そういった意味で黄さんの裸婦は古典的であると同時に耽美的で、ときにそのなかで惑溺しようとする試みもあるように思われてなりません。その表現として、オランダ17世紀の画家、フェルメールに傾倒した黄さんは、フェルメールの光と影のかかわりを深く研究し、逆光線の持つ意味を考え、抑制したその手段は、自身の求める絵画的表現性をより効果的なものとしております。伏目がちの裸婦は色価、色相と相乗的に作用し、しみじみとした抒情性を高めています。きわめて端正であり控えめ、そして典雅というものでしょうか。

前述、ことしの東京上野、都美術館の二紀展会場で黄さんの「祈り」は、外向的な回りの作品とくらべて異端といえるものです。その異端は異形ではなく、あまりにも正常すぎるからかもしれません。心の安らぎといったものを与えてくれるものでした。この声は低いけれど明度の高い透きとおる抒情が、見る人々の心をとらえて離しません。その青春には、いろいろな遍歴があったことでしょう。ヨガや禅の研究から心身の合一をはかり、遮二無二に描きつづけて、ようやく今日の画業を築きあげました。遍歴の遊行僧とは異なり僧房に籠り、自らの道を見つけだした修道僧の気構えといったものを感じます。磨きあげられた象牙のような絵肌には、妥協を許さない強い信念を感じます。40代もようやく半ばの世代、画家としては若いのですが明確な己の画業、境地を築きあげているのは評価されてよいでしょう。 |

|

|

|

1994年第48回二紀展覧会

「クピドの苦難」100号F型 |

1998年第52回二紀展覧会

「聖なる会話」150号F型 |

1999年第53回二紀展覧会

「請願の回廊」150号P型 |

|

|